апрель-май 2001

Вступление или Как я докатился до жизни такой

Когда-то давно на форуме я спросил, что такое "кругосветный билет". Из вопроса родилась мысль, мысль оформилась в поход по туристическим агентствам… В общем, уже через месяц я знал все. Да, существует такой вид билета, когда все время летишь в одну сторону (либо с Востока на Запад, либо с Запада на Восток) и в итоге возвращаешься в ту же точку, из которой и стартовал.

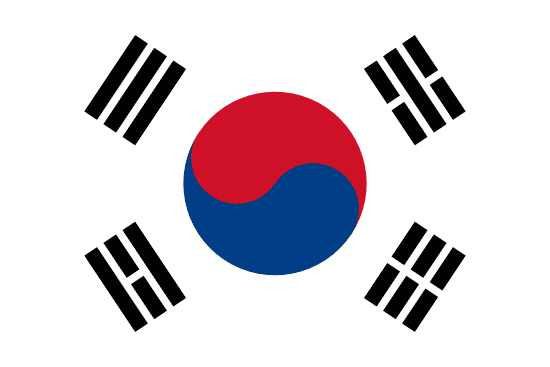

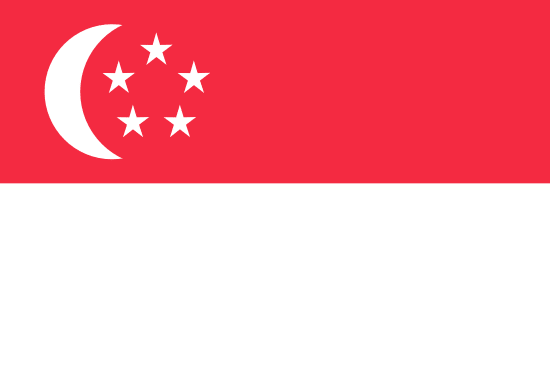

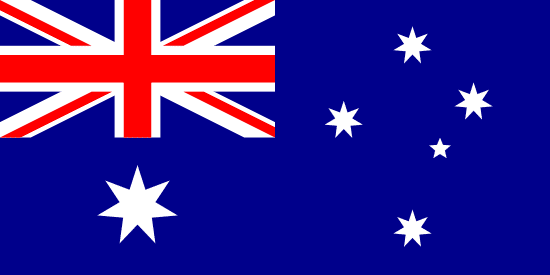

Идея за один отпуск посмотреть и Западное, и Восточное полушария, захватила. В результате в пятницу, 20 апреля 2001 года я проходил регистрацию в международном аэропорту Мельбурна, имея в кармане билет на многоостановочный перелет по маршруту Мельбурн-Лос-Анджелес-Чикаго-Балтимор-Лондон-Дюссельдорф-Лондон-Киев-Лондон-Сингапур-Мельбурн.

Остановка первая – Лос-Анджелес

Тринадцатичасовый перелет завершен. Надо же, я практически не устал. В "Городе Ангела" мне предстоит пересадка на внутренние американские авиалинии. Как выяснилось уже на подлете, там же, в LA, мне предстоит пересечь американскую границу да не просто, а со своим многопудовым баулом в руках. Перспектива, мягко говоря, не радовала. Впоследствии оказалось, что не все так страшно.

Выданная в мельбурнском аэропорту зеленая бумажка, которую я принял за карточку прибытия, оказалась американской визой. За полчаса до подлета к точке назначения по внутреннему телевиденью начали крутить фильм, объясняющий, как заполнять различные бумажки посетителям из стран, которым виза не нужна, эмигрантам, гражданам Канады и так далее.

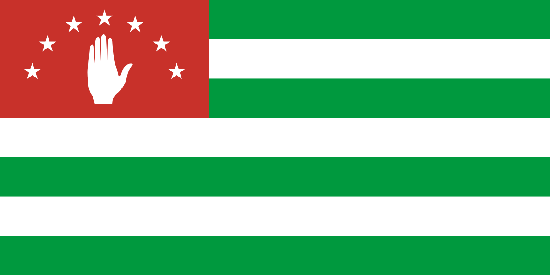

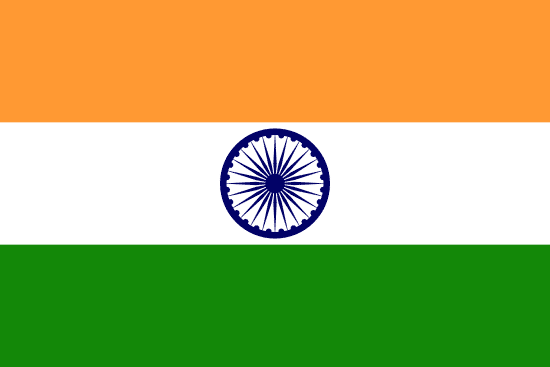

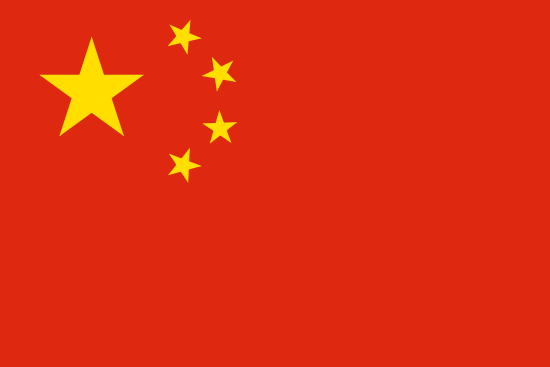

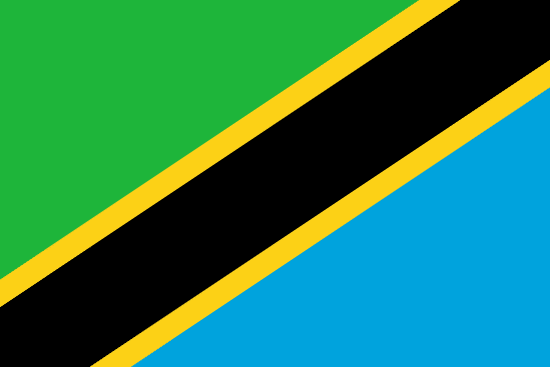

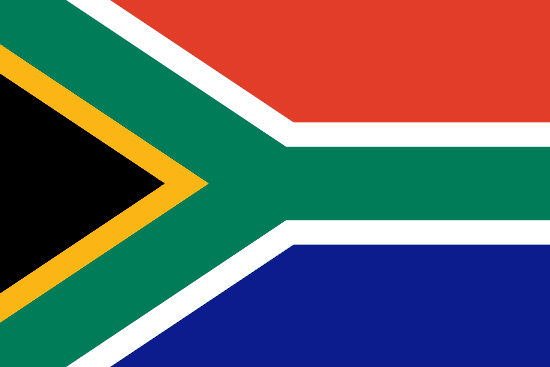

Символично то, что в Австралии меня провожали два погранца: индус и китаец. Не менее символично, что на въезде в США меня встречали тоже два погранца: негр, простите, афроамериканец, и мексиканец, простите, испаноамериканец. Очередь двигалась быстро, на контроль я попал к афроаме… черному. Нужно сказать, что ничего особенного я от пограничного контроля и не ожидал, но все равно было интересно, что это такое – "повсюду проходить без виз". Выглядела процедура безвизового въезда быстро и рутинно: половина зеленой бумажки, заполненной еще в самолете, отправилась в какой-то ящик, половина стиплером была прикреплена к свободной странице в паспорте. Сам паспорт на секунду отправился в щель сканера, и я был зарегистрирован как въехавший в страну. Пограничник задал два каверзных вопроса: "Как дела?" и "Сколько намерены пробыть в США?" и, недослушав мое робкое "Неделю", шлепнул в паспорт визу посетителя сроком на 90 дней. Короткая заминка у карусели, где уже крутилась моя сумка, и вот она, Америка.

Совет путешественнику: на пограничных контролях практически везде (я не видел ни одного исключения) нет ручек общего пользования, поэтому имейте свою, если не хотите бегать и искать, у кого бы ее стрельнуть. Проще всего попросить ручку в самолете: получите сувенирный экземпляр с логотипом компании. Возможно это не распространяется на все авиакомпании, но и Qantas, и British Airways снабжали меня ручками на протяжении всего путешествия.

Выяснилось, что чтобы пересесть на следующий рейс, мне нужно перейти с одного терминала на другой. Ничего страшного, тем более, что сумку у меня отобрали буквально через 20 метров после карусели, и она тут же уехала по движущейся ленте куда-то в дырку в стене. В следующий раз я ее увижу уже в Балтиморе. Первое ощущение от Америки: "Это Африка!" В самом деле, черные братья в Австралии – редкие экземпляры (не путать с австралийскими аборигенами – это совсем другая раса). Во всем Мельбурне, пожалуй, чернокожих наберется не больше, чем в родном Харькове во времена СССР. Ну да я отвлекся.

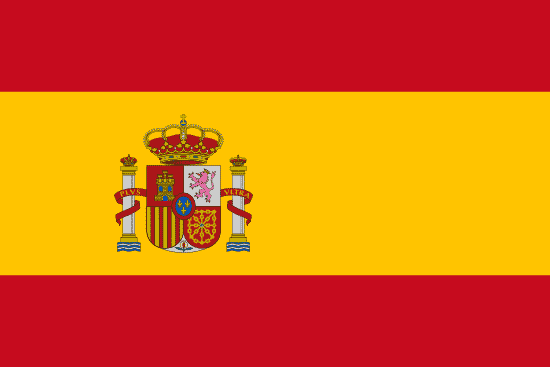

Внутренний терминал лос-анжелесского аэропорта напомнил Казанский вокзал города Москвы (только чистый): шум, гам, толпы несущегося во все стороны народа. Прислушавшись к гомону толпы, я с ужасом понял, что ничего не понимаю. И не мудрено: вокруг говорили преимущественно по-испански. На том же языке были продублированы все таблички и делались объявления по внутренней трансляции. Аэропорт заполняли сотни и сотни мексиканцев: с женами, детьми, усатыми тещами, мешками с поросятами и обязательными деревянными ящиками, из которых торчали всклокоченные куриные головы. Вся эта орда галдела, курила (!) и передвигалась во всех возможных направлениях. Изредка попадались вкрапления белых американцев, которые также галдели, шумели и курили. Не смотря на общий бардак, обстановка царила мирная и дружелюбная.

Из любопытства решил позвонить Саше, просто, чтобы подтвердить факт своего прилета в США, и нарвался на кино, аналогичное тому, которое описал в своих заметках Вадим: 60% телефонов работали только по карточкам, причем, где эту самую карточку купить – неясно. Остальные 40% ели и наличку, и кредитки. С кредиткой решил не рисковать, тем более что недалеко от автоматов стоял аппарат по размену денег. Забегая вперед, скажу, что меня таки угораздило позвонить по кредитке из Парижа, и с тех пор я зарекся это делать, да и вам не советую.

Удивлением номер два стало то, что американские торговые аппараты воспринимают только новые доллары и только вставленные определенным образом. Впрочем, это и понятно: в Америке деньги печатают на бумаге, а, кроме того, на них отсутствует штрих-код для торговых машин. Впрочем, кому я это рассказываю? Кто никогда не видел "чиста американского бакса" -- поднимите руки.

Начал звонить и понял, как я угадал. За 40-секундный разговор с Сашиным автоответчиком веселые ребята из AT&T взяли около 5 американских долларов. Типа оч-чень удаленный звонок и все такое. На самом деле, и это понятно: просто так из автомата звонят только влюбленные, студенты и недотепы-путешественники. У всех остальных есть скидочные карты от всевозможных "эсперов эклеровичей", которыми народ и пользуется.

Посадка на самолет American Airlines – небольшой "Боинг-737", в просторечии именуемый "троллейбусом". Соседи – преимущественно WASP, конкретно мои – пожилая пара невыносимо задрюченного вида. Старушка непрерывно с опаской пялится на меня. Накачанный всевозможными рассказами про США не могу понять, чего ей надо: то ли ждет, что вот сейчас я ее начну абъюзить и харразить, то ли уверена, что я вот-вот вытащу из кармана бомбу, пулемет и топор, и попытаюсь угнать самолет в Ливию, Ирак и Сербию одновременно. По проходу движется стюардесса, раздавая наушники для просмотра кино. Шок: за просмотр фильма на внутренних американских авиалиниях берут пять баксов! К счастью, фильм оказывается "В поисках Форестера", который я уже смотрел, точнее, пытался смотреть, на пути в LA, поэтому от наушников с удовольствием отказываюсь. Кстати, когда закончился фильм и пошли новости, наушники раздали всем бесплатно.

Наступает пора обеда, к счастью, входящего в стоимость билета. Обедаю: старушка слева теперь неотрывно смотрит на мои руки. Заинтересованный смотрю, что же тут не так, и выпадаю в осадок: ножом и вилкой из всего салона пользуется треть пассажиров, остальные едят при помощи вилки и куска хлеба, некоторые – вилкой и руками.

На спинке сидения передо мной висит телефонная трубка, снабженная вдобавок разъемами для факса и модема, а также ридером для кредитки. Согласно инструкции, это система спутниковой связи, с помощью которой можно позвонить прямо отсюда куда угодно. С трудом подавляю желание позвонить пока не узнаю цену. Ага, около 10 долларов минута! Приятно осознавать потенциальную возможность быть на связи с борта самолета, но звонить мы лучше погодим. Тем более, что в окне показались пригороды Чикаго.

Остановка вторая – Чикаго.

Чикаго встретил солнцем, ветром и испанским языком. Стоянка предстояла практически пятичасовая, поэтому, обнаружив, что к аэропорту O’Hare подведена ветка метро, я, ничтоже сумняшеся, двинул в сторону американского Чикагского сити, или, как его тут называют, даунтауна.

Ошибка обнаружилась уже на второй остановке от аэропорта. Остановка называлась "Harlem", где меня, увешанного фото и видеоаппаратурой прошиб холодный пот: в вагон ввалилась толпа жителей Гарлема, как мы себе это представляем. В, в общем-то не маленьком, вагоне места не осталось абсолютно. Это потом я выяснил, что в большинстве городов Америки а) гортранспортом пользуются практически одни черные (NY - исключение) и б) подобное соседство практически безопасно (NY – опять-таки исключение). Но тогда мне было конкретно не по себе. Я уже готов был выскочить на любой станции – смущало то, что на платформах черных было еще больше.

На этом рассказ о Чикаго можно и закончить. Приехав в сити я понял, что совершенно непонятно, чем можно занять себя в сити огромного американского города за три часа до отлета самолета. По пунктам: до озера Мичиган я не добрался, Аль Капоне не видел. В Чикаго впервые увидел метро, идущее на высоте второго-третьего этажа над проезжей частью дороги: грохот над головой и темень на улице. Был потрясен размерами аэропорта O’Hare: бесконечный терминал, по площади ну может быть вдвое меньше Хитроу, если все четыре терминала собрать в кучу.

По собственному разгильдяйству так ничего и не приобрел в Австралийском Duty-free для своих американских друзей, глупо понадеявшись наверстать упущенное в Америке. Черта с два! Как выяснилось уже по приезде, в Америке вообще не признают такой вещи, как магазин беспошлинной торговли. Ну то есть практически не признают. Здесь вам не Лондон и не Франкфурт.

От Вашингтона до Нью-Йорка за семь дней (Америка глазами жителя Австралии)

Подробно описывать, что я видел из исторических достопримечательностей США за семь дней своего пребывания, смысла нет. Да, был в Вашингтоне, Филадельфии, Балтиморе и Нью-Йорке. В Вашингтоне обзор достопримечательностей занял 4 часа, в Филадельфии два, Балтимор интереса для туриста не представляет. Мне могут заметить, что в Вашингтоне можно пойти в Пентагон, музей NASA и так далее, но дело в том, что я не большой любитель ходить по музеям, предпочитая осматривать достопримечательности снаружи. Удивительно, но Вашингтон, столица США, оказался именно таким, каким мне его описывали: чистая и ухоженная Пенсильвания-авеню, чем-то напоминающая не то Москву, не то Киев, видимо, а-ля сталинским ампиром, и совершенно неприглядные кварталы на окраинах города. То же самое ожидало и в Филадельфии с поправкой на то, что смотреть в ней еще меньше, чем в Вашингтоне: маленький кусочек старой Филадельфии с Independence Hall и десятком домов-музеев, расположившийся в небольшом, типично московском скверике.

В Нью-Йорк я добирался самостоятельно. Для этого нужно было в 12 дня сесть на автобус "Грейхаунда" на автовокзале Балтимора, а потом, уже с центрального автобусного терминала Нью-Йорка, позвонить ребятам, которые вызвались меня встретить и приютить на пару ночей. С поиском терминала анекдот был еще тот. Нужно сказать, что население Балтимора в основном черное, что на туриста из "белого заповедника" производит совершенно неизгладимое впечатление. Итак, прибыв в центр Балтимора и двигаясь по ориентирам, которые мне дали, я брел по какой-то улице, тщетно пытаясь найти хоть что-то, отдаленно похожее на автовокзал. Прошагав таким образом квартала четыре и понимая, что углубляюсь в какое-то черное гетто, я все-таки решил восстановить статус-кво и прояснить свое местонахождение. Благо у обочины стояла полицейская машина. К стражам порядка я и обратился. Оказалось, что балтиморский автовокзал занимает первый и второй этажи обшарпанной четырехэтажки, у входа в которую толклась толпа шумных черных (почему я собственно и проскочил мимо нее на всех парах). Автобусные терминалы находятся на задах здания в каком-то кривоколенном переулке.

В автобусе нас было человек десять: в основном, черные и мексиканцы. Когда водитель - черный – начал делать объявление по радио, я понял, что этого английского я не понимаю, если это вообще английский. Смешно? А вы много понимаете в песнях, например, Shaggy? Так вот, они так не только поют, они так разговаривают.

Тем не менее, из речи нашего водителя, более всего напоминающей реперский речитатив, я уяснил, что на борту нашего пепелаца нельзя пить, курить, ширяться, слушать бум-боксы и гетто-бластеры, а также ходить мимо унитаза в сортире. Нарушителя ждет (далее следовала длинная ссылка на закон). Не смотря на столь строгое предупреждение, никто в салоне не горел желанием пить, курить и так далее, и не страдал от нереализованных стремлений. Автобус мне попался не прямой, а с пересадкой в каком-то городишке не-то в Делавэре, не то еще где. Не смотря на то, что мы опоздали на 10 минут, следующий рейс терпеливо меня ждал. Наконец слева показался аэропорт Ньюарка, а справа на горизонте воздвиглись башни-близнецы Международного торгового центра.

О Нью-Йорке можно писать и писать. Скажу сразу, что как туристу мне город очень понравился. "Город" -- сильно сказано, на самом деле понравился Манхэттен. Был я и на Брайтон-бич, ожидал чего-то эдакого, оказалось – типичная мельбурнская Балаклава, где метро идет не поперек, а вдоль над улицей, и которая занимает не два квартала, а немного побольше. Сам я жил в районе "Шипхед", в 20 минутах ходьбы от Брайтон-бич.

После посещения "маленькой" Одессы (от себя добавлю – о-о-очень маленькой Одессы) начинаешь другими глазами смотреть на творчество Довлатова и Халифа, понимать, от чего уезжают обратно в Россию шуфутинские-успенские… В Нью-Йорк же хочется еще хотя бы недельки на две – там есть что посмотреть.

Итак, обещанная Америка глазами Австралийца.

Города наизнанку. В первую очередь, удивила американская демография. В Австралии стоимость района находится в прямой зависимости от расстояния от сити. Конечно, недалеко от сити вполне может возникнуть локальный гадюшник (Футскрей в Мельбурне, Кинг-кросс в Сиднее), и наоборот, какой-то район, вроде Паттерсон-лейкс, может стать супер-пуперным. Однако в целом тенденция одинакова – чем дальше от сити, тем дешевле жилье, и наоборот. В Американских же городах, тех, что я видел на Восточном побережье (Нью-Йорк – исключение, но он и спланирован совершенно нетипично) даунтаун окружают бедные кварталы, где-то в 10-мильной зоне начинаются кварталы зажиточные, в 15-мильной – дорогие. Впрочем, кварталами это уже назвать нельзя, это сабербы, со своей инфраструктурой.

Аппартаменты. Это то, что удивило приятно. Понятие включает в себя не только квартиру как таковую, но и некий центр отдыха, где есть бассейн, спортзал, детская площадка. Услуги центра входят в стоимость квартплаты, каждый жилец имеет индивидуальный ключ. В Австралии, насколько я знаю, подобное не практикуется.

Во что одеты американцы. И таки да, если бы я приехал "свеженьким" сразу из совка, возможно, и я бы завопил: "Американцы не умеют одеваться!!!" Забегая вперед, скажу, что после посещения Украины возник вопрос, кто еще не умеет. Но это к слову. Теперь бы я сказал, что в массе своей американцы одеты так, как в Австралии одеваются люди пожилые. Это касается и тех, кому за 25. Строгой эту одежду не назовешь: строго, но модно, одеты немцы. Раскованной, в австралийском понимании, это тоже не назовешь: раскованно одеваются в Англии. Как бы это добро описать… Обилие ярких цветов… Консервативность форм… Э-э-э, представьте себе типичных американских туристов. Представили? Ну вот это и есть американская "мода". И мне это не понравилось. Я же говорю – у нас так старички одеваются.

Американская мечта. Что меня поразило, так это застывшее выражение безысходности в глазах людей, занимающих, по их мнению, нижнюю ступень социальной лестницы: уборщиков, грузчиков, работяг. В Австралии – ха! Любой работяга преисполнен собственного достоинства, всех эгг-хедов он видал в гробу в белых тапочках. У него есть работа, дом, ют, банка пива и крикет или футти по сезону. Такое чувство, что над каждым американским работягой довлеет комплекс неполноценности: как же, в этой стране каждый может стать миллионером, а я не стал. Вот беда-то!

При всем при том рассказки о том, как в Америке вкалывают, по моему мнению, миф. Во всяком случае, то, что я видел, абсолютно коррелирует с тем, как работают в Австралии.

А, в общем и целом, те восемь дней, которые я провел в Америке, не прошли зря. Скажу честно, переселиться насовсем я бы в Америку не хотел, ничем она меня не "зацепила". Поеду ли еще – время покажет.

Шесть часов над Атлантикой – это даже несерьезно по сравнению с 13 над Тихим океаном. За бортом самолета – ночь, летим близко к полярному кругу, поэтому заря не пропадает в течение всего полета. В небе сверкают созвездия Северного полушария, которых я не видел три года, и которые практически неразличимы в Америке из-за городской засветки. Самолет принадлежит British Airways – традиционно прекрасный сервис, вкусная еда, море выпивки. По прогнозу в Лондоне проливной дождь.

Пересменка в Лондоне

Проливной дождь стучал по кабине самолета и до, и после посадки. Однако за то время, что я проходил погранично-таможенные процедуры, там, на верху, кто-то выключил осадки, а когда я садился в поезд, над Лондоном засияло солнце, которое, вопреки всем прогнозам, сопровождало меня во время моей прогулки по городу.

В Лондоне я, что называется, отметил свое присутствие. По техническим причинам (BA отменили рейс) мое пребывание в городе сократилось с 11 до 8 часов, поэтому времени было в обрез: доехать на экспрессе до вокзала Виктория, погулять вокруг Сохо и Ковент-гарден, посмотреть (частично) достопримечательности старого лондонского сити, такие как Парламент, Большой Бен, Букингемский дворец, резиденцию премьер-министра и так далее. У меня не хватило времени даже взять городской экскурсионный тур. Впечатления от Лондона письменному изложению не подлежат.

Совет путешественнику: если есть возможность, никогда не передвигайтесь по городу на поезде или метро. Садитесь на автобус. Путь поезда на 99% пролегает в зоне отчуждения, в то время как автобус идет по улицам города. Даже по дороге из Гатвика в Хитроу я увидел из автобуса куда больше, чем по дороге от Гатвика до лондонского сити на поезде-экспрессе.

Совет путешественнику номер два: если хотите осмотреть новый город – берите городской тур. Во всех европейских столицах есть множество "уличных" турбюро, предлагающих городские туры, в том числе и на русском языке.

Снова самолет, на этот раз лететь всего пятьдесят минут. Пока мы выруливали на взлетную полосу Хитроу, там, на верху, кто-то привел состояние осадков в соответствие с прогнозом. Следующая остановка – Дюссельдорф.

Европа с плюсом

Наш европейский дневник выглядел так: 28 апреля я прибыл в Дюссельдорф и заселился в гостиницу. 29 апреля – взял в прокате машину, а из Москвы прибыла Галка. 30 апреля мы гуляли по Дюссельдорфу. 1 мая – ездили в Амстердам. 2 мая – опять гуляли по Дюссельдорфу. 3 мая – выехали в Париж, по дороге побывав в Кельне и Люксембурге. 4 и 5 мая – были в Париже. 6 мая – вернулись в Дюссельдорф через Брюссель. 7 мая – покинули Дюссельдорф. Галка через Москву поехала в Белгород. Я через Лондон и Киев в Харьков.

Германия оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. Оглядываясь назад могу сказать только одно: Германия была германской и никакой другой она не могла бы быть по определению. Формально поселились мы не в самом Дюссельдорфе, а в Нойсе – городе по другую сторону Рейна. Формально Нойс – другой город, фактически от нашей гостиницы до дюссельдорфского альтштадта было 15 минут на машине или 25 на трамвае. Гостиница международной сети Ibis Hotel располагалась в каком-то странном районе: вокруг были только офисы хай-тековских компаний: Xerox, 3M, OMNI и так далее. В частности, за углом уютно расположился офис Майкрософта. По выходным дням вокруг многоэтажных офисов резвились кролики, а издалека доносился колокольный перезвон многочисленных кирх. Там же, в Нойсе, я впервые столкнулся с поволжскими немцами: в вагон трамвая, галдя и во все горло матерясь, ввалилась в усмерть пьяная компания мужичков внешности "сантехник дядя Вася". Все это совершенно замечательно смотрелось в интерьерах Нойса – тихого, идеально чистого немецкого городка, заселенного далеко не бедными представителями немецкого народа.

Впрочем, в Дюссельдорфе хватает как турок, так и контингентных переселенцев из бывшего советского союза: немцев и евреев. Русская речь на улицах слышна достаточно часто и принадлежит она отнюдь не туристам. Хотя и последних хватает.

Свое впечатление от Германии могу выразить одним словом: комфортно. Высочайшее качество сервиса, отличное обслуживание везде, включая гостиницу, аэропорт, магазины и рестораны. Для туриста незнание немецкого не помеха: всегда вокруг найдется хотя бы один человек, который худо-бедно, но говорит по-английски. А в остальном весь цивилизованный мир устроен одинаково: везде есть информатории, указатели, банкометы и автостоянки.

Пару дней в Дюссельдорфе мы убили на банальный шопинг. Нет, это не потому, что в Австралии ничего нет. Просто это: а) приятно; б) некоторых торговых марок в Австралии пока действительно нет; и в) не смотря на одну торговую марку в разных странах – разные коллекции. Это я вам точно говорю. Тот же ESPRIT в Австралии, Франции и Германии торгует совершенно разными вещами, сходными только по тенденциям (мода) и качеству.

Шопингу в Германии также способствует дешевизна марки относительно австралийского доллара (процентов эдак на 10) и общеевропейский Tax Return. Последнее – штука очень приятная. При покупке в магазине вещей на определенную сумму (от 50 до 100 марок) тут же в магазине нужно взять специальный ваучер. При пересечении границы ЕС в ваучере нужно сделать таможенную отметку о том, что вещи вывозятся за пределы ЕС, и сдать ваучер в специальный офис. Налог можно получить либо прямо там же наличными, либо на свой счет (в моем случае это заняло 5 недель). Таможенная формальность выглядела и вовсе неприлично: улетал я в 6 утра, соответственно таможенный офис был закрыт, но прямо на стойке имелся телефон. Я позвонил и по-английски объяснил, что мне нужно. Таможенник пообещал прийти через 5 минут, но появился через две, спросил, все ли вещи в багаже – я честно сказал, что все. "Gut", -- ответил таможенник и проштемпелевал мне ваучеры, после чего пошел досыпать. Кстати, примерно такой же диалог я имел с немецким пограничником по прилете в Германию.

Но что это я все о покупках? А о чем еще? Могу о дорогах. Часто спрашивают, насколько сложно переключиться с правого руля на левый? Сам не ожидал, что так просто! Сел и поехал, первый час еще как-то напрягает, потом привыкаешь. Зато автобаны немецкие – это да! Внешне они попроще выглядят, чем американские хайвеи, зато никаких ограничений скорости. Вначале я уныло плелся на рентованном "Опеле-Вектре" вдоль обочины со скоростью 90 км/ч, и меня обгоняло все. Потом, осмелев, начал прибавлять по 10 км/ч в сутки. Когда мы возвращались из Парижа, на круиз-контроле было выставлено 142 км/ч, и периодически я разгонялся до 150-160, а один раз, осмелев, даже ехал 165. Круто? Как бы не так, мы ехали быстрее, чем исключительно траки и машины года выпуска не позднее 1975-го. Все остальное нас по-прежнему обгоняло, а всевозможные BMW и Audi проносились мимо так быстро, что мы и номер не успевали разглядеть. Сами автобаны спроектированы под высокие скорости (радиус, наклон дорожного полотна), поэтому на поворотах скорость никто не сбрасывает, кроме таких чайников, как я.

При всей крутости автобанов я так и не уловил принципы немецкой дорожной разметки. На автобане, где скорость ого-го, указатель направления почему-то стоит за собственно поворотом. Привыкнув к Австралии, где указатель ставится за 200-300 метров до поворота, я регулярно промахивался мимо нужной развязки. И привет! Следующая, как ей и положено, через 5-7 километров, причем не известно, можно ли там развернуться.

В результате, когда 1 мая мы ехали в Амстердам, я промахнулся мимо нужной мне 52-й развязки автобана "Дюссельдорф-Вуперталь". Пытаясь хоть как-то исправить положение, решил доехать до следующей, незаметно сменил автобан и оказался в предместьях Эссена. Проклятый Эссен преследовал нас как наваждение – куда бы мы ни ехали следующие 2 часа, мы непременно попадали в Эссен. В конце концов, пришлось все-таки доехать до центра Эссена, там снова сориентироваться по карте и выехать на нужный автобан. В общем, путь от Дюссельдорфа до Амстердама занял четыре часа. Нужно ли говорить, что обратно мы ехали менее двух часов.

Мы выезжали из Германии солнечным майским днем. Температура поднялась до +25. Тем не менее я предложил всем побросать в багажник куртки и неожиданно оказался прав. Амстердам встретил нас бодрящим ветерком с Северного моря и температурой +10 градусов. Куртки оказались весьма кстати, хотя и в них было прохладно.

В Амстердаме я впервые близко столкнулся с "руссо туристо облико морале". Казалось бы, XXI век, эра коммунизма в прошлом, хотя и недавнем, а поди ж ты! Первый раз, услышав русскую речь, я просто поинтересовался, а где же тут собственно "Дам". Неплохо одетая пара шарахнулась от меня как от чумного. Впоследствии, когда мы фотографировались на каком-то мосту, проходивший мимо бычок в золоте и телефонах сквозь зубы процедил что-то вроде "@#$@#, и тут русские!"

В принципе, "русские в Европах" делятся на три категории: стайные тургруппы, перемещающиеся галдящей толпой и при попытке поговорить блюдущие все тот же пресловутый "облико морале", по инерции подозревая в каждом "нестайном" белогвардейца или провокатора из ЦРУ. Индивидуалы в золоте и телефонах, или, напротив, одетые по последней парижской или лондонской моде. Эти демонстративно "не понимают" русский, не подозревая, что их славянский акцент слышен за километр. И, наконец, спокойные и раскованные, уверенные в себе и улыбающиеся, с которыми приятно просто так познакомиться за чашкой кофе, поболтать о том о сем и обменяться телефонами, чтобы больше потом никогда не встречаться. Впоследствии они окажутся гражданами Канады, Австралии или США. Смешно? Мне, лично, грустно.

Что вам сказать за Амстердам? В городе присутствует какая-то непередаваемая аура, под действием которой теряешь ощущение времени и пространства и хочется зависать на сутки, на двое, на неделю. Возможно тому виной конопляный фимиам, вырывающийся из неплотно прикрытых дверей многочисленных "кофейных магазинов". Может совершенно невероятная многоязычная толпа на улицах. Может знаменитая мекка поклонников продажной любви – квартал красных фонарей.

Сам по себе Амстердам – достаточно красивый город. Один день, точнее, один вечер, в нем делать нечего. Нужно ехать минимум дней на несколько. Мы же побывали там, где успели. Больше всего мне хотелось побывать на знаменитых амстердамских "живых секс-шоу" -- вроде стриптиза, но с натуральным половым актом на сцене. Мест, где проходят "живые шоу", в квартале красных фонарей несколько дюжин, но по странному стечению обстоятельств мы попали в место, именуемое "Мулин руж".

Стоимость шоу – 35-50 гульденов, что-то около 28 – 40 австралийских долларов. В стоимость билета входит одна выпивка. Сам зал маленький, не больше, чем на 20 человек, с обязательной стойкой бара, за которой мы и расположились. В шоу, которое мы смотрели, входило пять номеров самого обычного стриптиза, причем очень неплохого, а собственно "акт" шел последним. Менее всего это похоже на порнофильм. Скорее на очень неплохо поставленный танец или акробатический номер. Под достаточно заводную музыку парень и девушка обнажили друг друга на сцене, а затем продемонстрировали полную программу того, как это обычно показывают в порнофильмах, только гладко, слаженно и в виде акробатического этюда. Не возбуждает это зрелище совершенно, но смотрится с интересом, как хороший стриптиз.

Остальное время в Амстердаме мы провели, рассматривая старый город как гуляя пешком, так и сидя в машине. Время было уже около десяти вечера, а нам предстояло ехать обратно в Дюссельдорф. Жалко.

Третьего мая мы с Галкой выехали в Париж. По дороге было решено заехать в Кельн и Люксембург, благо и то, и другое практически по пути. В Кельне, как сказали нам знающие люди, смотреть нечего, кроме собора. Так оно и оказалось. Зато собор посмотреть нужно обязательно, как снаружи, так и внутри.

С классификацией европейских дорог я окончательно разобрался только на момент возвращения из Парижа, а именно, на тот момент, когда мы ехали в Париж, я еще не умел по карте отличать автобан от проселка. В результате, в Люксембург мы въехали с "черного хода", по 257 дороге, которая пролегает через маленький городок на границе с Германией, название которого не сохранилось. Европейские границы сейчас представляют собой квадратный дорожный знак, на котором в обрамлении звездочек ЕС написано название страны. Иногда, на главных дорогах, неподалеку от знака могут находиться заправка, обменный пункт, кафе и туалет. Возможно, пункты обмена упразднят после 1 января 2002 года, когда Единая Европа перейдет на единую же валюту. Кстати, чехарда с валютами, это действительно неудобно, потому что есть "мелкие мелочи", о которых никогда не думаешь, пока не столкнешься, а именно плата за паркинг и туалет. Практически все туалеты в Европе платные. Плата чисто символическая – около 50 австралийских центов, но… В Германии принимают только пфенниги, в Голландии – голландские центы, в Люксембурге, Бельгии и Франции – только франки данной страны. Иногда на пограничном посту могут принимать валюту смежных стран, и только.

Речь идет о мелочи, а добыча мелочи – тоже весьма забавный процесс. Вначале идешь к банкомату, который, естественно, дает купюры, причем не менее эквивалента 20-30 австралийских долларов (в Великобритании – то ли 10, то ли 20 фунтов). Потом нужно побегать вокруг, дабы найти доброго самаритянина, который тебе эту купюру разменяет. Как правило, все заканчивается покупкой чего-нибудь ненужного: открытки, конфеты, чашки кофе. Подобный геморрой я уже имел в Амстердаме. Первый банкомат я нашел аж в 300 метрах от машины, причем к нему уже стояла очередь из четырех-пяти голландцев изрядно потрепанного вида. Сразу же смутили две вещи: во-первых, черно-белый экран, а во-вторых, сходные действия стоящих передо мной: засунул карточку, прочитал слип, матюгнулся, ушел. Я стал тихо подозревать, что либо эта жестянка работает только с местными смарт-картами, либо в ней просто кончилась наличка. Но все оказалось не так плохо.

Проглотив моего "Цирруса" автомат (который, по-голландски, "automaat") неожиданно расцвел всеми цветами VGA-монитора, предложил на выбор меню на 6 или 8 европейских языках и незамедлительно снабдил меня двумястами гульденов. Практически все банкоматы, с которыми мы сталкивались, имеют меню как минимум на четырех языках.

Люксембург – страна без макдональдсов

По Люксембургу (городу) мы, к сожалению, так и не погуляли – все подземные паркинги, где принимали кредитки, были забиты, уличный же паркометр настырно требовал от меня люксембургских франков, а от немецких марок с презрением отказывался. Пришлось в который раз заняться "туризмом из окна машины".

Из всех городов, которые мы посетили, Люксембург произвел самое потрясающее впечатление. Наверное, такое впечатление должен был произвести Париж. Но не произвел, почему, читай ниже. Вначале мы ехали по зеленым весенним Арденнам, а потом, мы даже не поняли, в какой момент, очутились в городе-дворце.

Да-да, именно дворце. Такое чувство, что иной архитектуры люксембуржцы не признают. Впрочем нет, окраины города застроены вполне милыми домиками, эдакие коттеджи для прислуги. Город пересекает глубокий овраг, а может даже и ущелье, в котором находится парк, и над которым протянут величественный путепровод. Ощущение было такое, словно мы попали в зацепившееся за горную вершину розовое облако.

А при чем тут заголовок, спросите вы? А при том, что изрядно проголодавшись, и, мягко скажем, засидевшись, мы начали искать этот самый пункт спасения путешественника. Причем не столько ради еды, хотя в Европе в Макдональдсе подают вполне сносный кофе, сколько ради других вполне естественных потребностей. Так вот, Макдональдсов в Люксембурге нет! Видимо, нет совсем. Может быть, есть один в аэропорту, но в самом городе мы их не видели. Подходящий пункт питания был найден уже за городом. Там же с нами произошел забавный казус: двигаясь по указателям "WC", мы не обратили внимания на пририсованную собачью фигурку. И указатели услужливо привели нас к собачьему туалету. Больше всего это сооружение похоже на японский сад камней.

Отвратительный Париж

И опять дорога. На этот раз – по Франции. Первая неожиданность – автострады во Франции платные. Причем неслабо платные. Дорога от Парижа и обратно стоила нам около 45 австралийских долларов. Среди машин начинают преобладать "Рено", "Пежо" и "Ситроены". В Германии это были "Опели", "Мерседесы" и "BMW". В Люксембурге – "Ягуары".

И вот он Париж. Теперь я понимаю, почему формально он считается маленьким. Если считать Москвой только ту часть города, которая расположена в пределах Садового кольца, а все остальное считать пригородами, то Москва окажется не больше Парижа и по площади, и по населению. Точно также и в Париже: все, что внутри кольцевой дороги – Париж, все, что вне – нет, хотя метро идет и туда, и вообще, разница незаметна.

Гостиницу нашли в течение 15 минут. Выйдя из машины Галка незамедлительно вступила в собачье дерьмо. С этого и начались наши парижские мучения.

Гостиница оказалась отвратительной, хотя стоила в полтора раза дороже немецкой: маленькие номера с высоченными потолками, плюс непрерывная вонь в санузле. Мест на стоянке не оказалось. После долгих препирательств с портье, последний уговорил меня оставить машину на улице под присмотром видеокамер. Нужно ли говорить, что утром я обнаружил под дворником квитанцию о штрафе. Квитанцию я незамедлительно порвал и выкинул (пусть ищут!), а портье, уже новому, закатил скандал. В результате чего место на паркинге нашлось, хотя и в соседней гостинице. В связи с теснотой, в Париже привычные вещи ютятся в совершенно потрясающих местах. Так на первом этаже девятиэтажного жилого дома может находиться АЗС. Гостиничный паркинг был упрятан в такой подвал, в котором только картошку хранить. Прокатный "Опель-Вектру" я туда еще засунул, но вот на нашей "Тоете" туда бы точно не влез.

Ездить по Парижу на машине может только парижанин или сумасшедший. Я попробовал. Так вот, после Парижа я смогу водить машину и по Москве, и по Харькову. То, что вытворяют парижские водители, такое и во сне не увидишь.

Отдельная история, как они там паркуются. Я долго не мог понять, как машины могут быть припаркованы не просто бампер в бампер, а вдавив собственный бампер в бампер впереди стоящей машины. Потом мы увидели, как это происходит и едва удержались от аплодисментов, как в цирке. На наших глазах водитель "Фольксвагена" примерился к дырке, куда и "Рено-Твинго" не влез бы, бампером уперся в машину впереди, подвинул 3 или 4 машины, точно также подвинул машины за собой и запарковался! К слову, в Европе крайне мало машин с автоматической коробкой передач, поэтому подобные фокусы для запаркованных машин не смертельны. В случае с автоматом после подобного трюка коробку передач пришлось бы менять.

И еще одна зарисовка с натуры. Утром следующего дня нас разбудили гудки автомобилей прямо как во французских кинокомедиях восьмидесятых. Что, оказывается, происходит: улочки в Париже узкие, а машины запаркованы по обеим сторонам, так что посередине остается проезд только для одной машины. Так вот водитель этой "одной машины" может преспокойно остановиться, включить аварийный сигнал и пойти пить кофе. Разумеется, сзади, как в ловушке, накапливается с десяток других автомобилей, которые и начинают сигналить. Но водитель преспокойно допивает кофе, и только потом уезжает. Минут через 20-40, не раньше.

Как город, Париж впечатления не произвел. Совсем! Приходится признать, что Питер – весьма удачная копия Парижа. Да, в частности Лувр – не Эрмитаж, сад Тюрильи – не Летний, да и Марсовы поля – разные. В общем же один черт. Гуляя по Парижу мы периодически попадали в типичные то Московские, то Питерские, то и вовсе Симферопольские интерьеры. И это не случайно – практически весь старый Париж, за исключением Латинского квартала, был перестроен в конце XIX, начале XX веков. Очень много памятников старины было разрушено или серьезно пострадало во время революции. Можно с